Transfiguration du Seigneur

Homélie d'ENZO BIANCHI

Savons-nous lire et discerner les dons de Dieu? Même si nous sommes opprimés par le sommeil en raison du labeur de la charité, savons-nous rester éveillés pour discerner la gloire du Seigneur dans nos pauvres vies?

Bose, 5-6 août 2013

Homélie d'ENZO BIANCHI

Lc 9,28-36

toutes les homélies du prieur ENZO BIANCHI

Profession monastique définitive

de fr. FABIO BAGGIO

TEXTE ORIGINAL ITALIEN

DE L'HOMÉLIE DU PRIEUR DE BOSE

Fratelli e sorelle, amici e ospiti,

ancora una volta siamo invitati ad accogliere i doni del Signore: il dono di questa festa della trasfigurazione, che è una profezia per tutti noi; il dono di un fratello, un nuovo fratello per la nostra koinonía; il dono del nostro vivere in comunione che questa notte viene da noi gustato in modo evidente più che mai (cf. Sal 133). La nostra vita è costantemente colmata da doni del Signore, anzi, da doni che ci sorprendono, perché ciò che noi non meritiamo, ciò per cui noi non lavoriamo, ciò che per noi è inatteso, giunge a noi dal Signore e dà senso a ogni nostra fatica. Fatica del vivere, fatiche diverse, ma quando si è alla fine della vita e si guarda indietro, si capisce che c’è stato alla fin fine una sola fatica: “la fatica della carità”, kópos tês agápes (1Ts 1,3), come la chiama Paolo, fatica dell’amare. Tutte le altre fatiche si dissolvono, tutte le altre fatiche cessano, la fatica dell’amare ci accompagna fino alla morte.

Ma noi sappiamo leggere e discernere i doni di Dio, sappiamo in questo nostro quotidiano essere vigilanti, svegli, per riconoscere come Dio viene a noi con i suoi doni? Anche se oppressi dal sonno per la fatica della carità, sappiamo restare svegli per vedere la gloria del Signore nelle nostre povere vite? Noi dobbiamo farci queste domande, soprattutto in questa notte che è sacramentalmente un passaggio del Signore in mezzo a noi. Per questo dobbiamo invocare lo Spirito santo perché scenda nei nostri cuori e predisponga ciò che noi non sappiamo neppure preparare in vista dell’accoglienza dei doni che il Signore ci fa questa notte, tra i quali ci ha già fatto il dono della sua Parola che abbiamo ascoltato e che ora cerchiamo di meditare nel nostro cuore.

Poco prima del brano che è stato proclamato nel vangelo secondo Luca, Gesù ha detto ai discepoli alcune parole importanti, di preparazione a questo evento della trasfigurazione: “In verità io dico a voi: ci sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio” (Lc 9,27). Dopo la confessione di Pietro, l’annuncio della sua passione, il richiamo alla sua sequela (cf. Lc 9,18-26), Gesù fa questo annuncio enigmatico: alcuni di quei discepoli stretti attorno a lui, i Dodici, vedranno il regno di Dio prima di morire. Gesù non solo aveva annunciato il regno di Dio come veniente, ma aveva fatto del regno di Dio il centro della sua predicazione. Gesù non ha parlato molto di Dio ma piuttosto ha annunciato il suo regno. Conosciamo bene la promessa che Gesù: “Il regno di Dio è vicino” (Mc 1,14; Mt 4,17), e questa era l’attesa che lui viveva e chiedeva ai discepoli di vivere. Il Dio di Gesù, il Padre suo, aspetta gli uomini non solo perché lo incontrino, ma per dare loro una terra nuova in cui sarà Signore e regnerà, ma una terra nuova dove gli uomini troveranno in pienezza e non più segnato dal male ciò che hanno trovato su questa terra. Gesù non a caso ha parlato molto del regno di Dio, o meglio lo ha evocato come terra nuova, come beatitudine, come banchetto e soprattutto come comunione tra uomini che hanno vissuto su questa terra. Come cristiani noi dovremmo essere più attenti: Gesù si è interessato più del regno di Dio che di Dio stesso, perché il regno di Dio è Dio con gli uomini, non senza gli uomini, non senza questo mondo.

Ed ecco, “otto giorni dopo” – precisa Luca – il compimento di questa promessa. Nell’ottavo giorno, il giorno della restaurazione di tutte le cose, il giorno del rinnovamento di tutta la creazione, dopo il settimo giorno del compimento, i discepoli vedono il regno di Dio promesso da Gesù e vedono come Dio regna. Ecco, nell’ottavo giorno dopo queste parole – e Luca insiste: “otto giorni dopo queste parole” – Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e sale sul monte a pregare. Ma mentre pregava “avvenne”, avvenne qualcosa, c’è stata un’azione che soltanto Dio poteva operare: il volto di Gesù diventò altro, le sue vesti di un bianco sfolgorante; non solo, accanto a Gesù così mutato nel suo aspetto, appaiono nella forma gloriosa Mosè ed Elia, viventi dunque nel regno di Dio. Non solo Gesù è nella luce, ma anche Mosè ed Elia sono nella luce, e la luce indica la gloria di Dio.

Potremmo dire che questa è stata una manifestazione della gloria di Dio, del regno di Dio attraverso Gesù, Mosè ed Elia; ed è questo, per quanto è possibile, che i discepoli hanno visto. Avevano seguito Gesù coinvolti nella sua vita, avevano condiviso con lui per anni la quotidianità, avevano anche conosciuto Gesù nella sua fragilità, nella sua debolezza, ma ora lo vedono nella sua bellezza. Potremmo dire che la sequela dei discepoli diventa nella trasfigurazione anche un’esperienza estetica, un’esperienza di bellezza, contemplazione che provoca un rapimento, un ékstasis, un’uscita da se stessi, veramente rapiti dalla forza di ciò che è bello. I tre discepoli sono stati strappati agli altri nove, sono stati presi, portati dove con le loro forze non sarebbero mai giunti e sono rapiti dalla bellezza del regno di Dio. È il regno ciò che vedono, in cui c’è la vita eterna, in cui c’è l’Adam trasfigurato, che è Gesù Cristo con la sua carne gloriosa; è il regno nel quale vivono Mose ed Elia; è il regno in cui c’è comunicazione, grazie alla quale Mosè ed Elia parlano con Gesù. Mosè ed Elia hanno vissuto in questo mondo, ormai da secoli sono morti, ma nel regno continuano a vivere, e la loro comunicazione continua: come avevano comunicato quando erano sulla terra, comunicatori tra Dio e gli uomini, adesso sono in comunicazione con Cristo.

Ma in questo evento glorioso Luca precisa che Mosè ed Elia “parlano con Gesù dell’esodo (éxodos), l’esodo che Gesù stava per compiere a Gerusalemme”; parlano della Pasqua prossima di Gesù; parlano – unico caso in tutto il Nuovo Testamento – dell’uscita di Gesù da questa vita, da questo mondo. Proprio Luca è il solo a parlare di “entrata” (eísodos: At 13,24) per l’incarnazione, parla di entrata nel regno per l’ascensione di Cristo (cf. Lc 24,51; At 1,9-11), e qui parla di éxodos, di uscita, dunque di quella che sarà la passione che si completerà nella morte di Gesù, la fine della sua vita. Gesù deve “compiere” – il verbo qui usato da Luca è molto significativo –, deve compiere il disegno di Dio assunto fin dalla sua vocazione, deve compiere questo passaggio in vista della gloria: di questo parla con la Legge e i Profeti. È una necessitas, è una necessità, una necessità dovuta a questo mondo, dovuta a questa umanità che siamo noi, segnata dal peccato. Proprio prima della trasfigurazione aveva annunciato: “È necessario (deî) che il Figlio dell’uomo soffra molte cose, sia respinto, sia ucciso e il terzo giorno risorga” (cf. Lc 9,22). È una necessità perché non può essere diversamente. Non che ci sia un fato, non che ci sia un destino e neppure un decreto dall’alto. Non è il Padre di Gesù che lo vuole, ma questo è l’assetto di questo mondo e di questa umanità, perché gli uomini e le donne di questo mondo non sono capaci di giustizia, ma operano l’ingiustizia, quella che fa soffrire molte cose (pollà), quella che porta a respingere colui che è giusto.Siamo noi, il nostro mondo, la nostra umanità che non sopporta l’apparire della giustizia: quando appare la giustizia accade in noi una dinamica di odio, di inimicizia, di rigetto, non sopportiamo di vedere la giustizia. Così è avvenuto a Gesù e così avviene a ogni cristiano che vuole restare nel regime della giustizia, che non vuole sedurre, che non vuole compiacere, che non vuole essere lui l’idolo acclamato dagli altri.

Le sante Scritture dell’antica economia, insieme concordi, confermano a Gesù la necessitas della passione, del soffrire molte cose. Ora, per tutti la morte è un evento doloroso, perché avviene nella sofferenza psichica e fisica, ma nel caso dell’esodo di Gesù c’è un aggravamento, c’è un accrescimento di sofferenza, perché la sua è anche una sofferenza spirituale, una sofferenza nello spirito, quello spirito che ha animato e ispirato la sua vita e che vive la più grande contraddizione proprio in occasione del suo esodo da questo mondo. Non si può ridurre la passione di Gesù soltanto alle sofferenze della tortura e della crocifissione, alle sofferenze fisiche. Io credo che è solo per questo che gli evangelisti, e Luca in particolare (cf. Lc 22,39-46), testimoniano la sofferenza di Gesù più nell’orto degli ulivi, dove c’è stata la sua sofferenza nello spirito, che non nel momento delle angherie dei soldati o nell’ora della croce. È stata una sofferenza soprattutto interiore quella di Gesù, la sofferenza faticosa di chi legge l’esito della propria vocazione e della propria missione, di chi conosce e misura la viltà, la tiepidezza, l’inconcludenza e soprattutto la menzogna che gli regnavano attorno. È una necessità per Gesù affrontare quell’ora dell’esodo, dell’uscita da questa vita nella forma che il profeta deve vivere – morire a Gerusalemme (cf. Lc 13,33) –, o meglio, nel linguaggio di Gesù, compiere ciò che è giustizia (cf. Mt 3,15) a Gerusalemme.

Di questo evento della trasfigurazione i discepoli vedono solo la luce la gloria, lo splendore; solo Gesù, Mosè ed Elia vivono questo evento conoscendo anche la necessità della passione. Non è un caso che i discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo, qui testimoni della gloria, erano pure oppressi dal sonno, ma restarono in veglia per contemplare la bellezza del loro rabbi e profeta; ma proprio questi tre, i più vicini a Gesù, nell’ora dell’esodo di Gesù saranno “addormentati a causa della tristezza” (apò tês lýpes: Lc 22,45), nonostante il triplice invito di Gesù a vegliare e pregare per non entrare in tentazione. Là dormiranno, cioè non saranno presenti, non saranno svegli, sicché poi nell’esodo Gesù sarà completamente solo, con la sola certezza che doveva compiere (pleroûn) ciò che doveva essere fatto, senza arretrare, perché altrimenti avrebbe smentito il suo passato, la sua vita.

Ma ecco l’altro evento, introdotto da Luca di nuovo con il kaì eghéneto: “E avvenne, una voce dal cielo dicente: “Questi è il mio Figlio, l’eletto; ascoltate lui!”. Al cuore della trasfigurazione, di quella conversazione sull’esodo pasquale di Gesù, c’è la voce del Padre che conferma che Gesù è suo Figlio, che Gesù è proprio l’uomo che lui ha scelto. Ormai occorre ascoltare soltanto lui, Parola del Padre, Parola in cui sono eloquenti Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti, Parola sola, che resta sola.

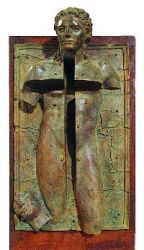

Questo l’essenziale messaggio della trasfigurazione, messaggio rivolto a tutti noi, ma in modo particolare questa sera a Fabio, nostro fratello. La vita monastica è una chiamata a vivere con particolare consapevolezza la ricerca, la visione del volto di Dio che è Gesù Cristo. La vita monastica è una vocazione alla contemplazione della bellezza; anzi, la bellezza deve riverberarsi nella vita di un monaco. Gregorio di Nazianzo dice che Gesù per un monaco è la bellezza oltre ogni speranza, e proprio questa bellezza di Gesù deve compiere un’azione di trasformazione nella vita del monaco. Agostino nella sua Regola afferma che i monaci devono essere degli innamorati della bellezza, “spiritalis pulchritudinis amatores” (VIII,48), uomini ardenti di amore, innamorati della bellezza, capaci di diffondere il profumo di Cristo: questa è la loro vocazione! E Fabio non deve dimenticare mai che questo è un compito, un esercizio da rinnovarsi ogni giorno contro la bruttezza che magari altri scaglieranno, contro la banalità, contro la mancanza di stile, contro il lasciarsi trascinare, tutte cose che possono accadere anche nella comunità monastica. Ma un monaco che adempie la sua vocazione non permette alla bruttezza che lo attornia di offendere o attutire quella bellezza che gli può dare Cristo.

Ricorderei inoltre a Fabio che la bellezza si realizza nel tempo, si realizza attraverso lo stile, e lo stile è qualcosa che si acquisisce quando si fanno le cose con serietà e con amore. Certo, la bellezza della trasfigurazione non allontana dalla fragilità, non allontana dalla debolezza, non allontana dallo spessore umano e neppure dalle fatiche. Ecco perché contemplazione della bellezza e conversazione sull’esodo, sulla necessità della passione non sono incompatibili, ma anzi possono nutrirsi a vicenda. Il monaco nella sua vita dovrà proprio esercitarsi a inserire nella bellezza la necessità della passione. Poi, certo, la vivrà come potrà, perché siamo deboli e fragili, ma è importante inscriverla come insegna la trasfigurazione.

Quest’anno io ho vissuto e vivo una grazia particolare, in parte condivisa dalla comunità, ma è una grazia essenzialmente fatta a me. Pochi giorni fa uno dei primi cinque fratelli, Edoardo, ha fatto éxodos, è andato da questa vita al regno di Dio; e ora Fabio questa sera fa la sua entrata. Ritengo che sia una grande grazia quella che mi ha fatto il Signore, l’avermi fatto vivere il primo esodo di un fratello accanto all’entrata del più giovane tra i fratelli. I due eventi così vicini diventano capaci di insegnarmi, e spero di insegnarci, molte cose; di farci capire molte cose nella nostra vita monastica; di darci soprattutto una lezione sulla fedeltà, sulla perseveranza, sul non venire meno e sull’arrivare alla morte senza aver spezzato il legame con i fratelli. Abbiamo davanti a noi ancora Edoardo, uno dei primi fratelli, che ha terminato la sua corsa nella fedeltà. E che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito forse per la prima volta quanto sia importante la perseveranza, che è proprio quella che dice la verità di una sequela. Non dicono la verità di una sequela le grandi cose che uno può fare, neppure i miracoli, se li fa; e non dicono una grande cosa della sequela neppure i peccati che uno compie, non le cadute, non le inadeguatezze, non le virtù, ma la perseveranza fedele sì. E che cosa significa perseveranza nella vita monastica? Significa due cose semplici: non rinnegare la fede, non rinnegare i fratelli. Un monaco che sta davanti a Dio, Giudice di ogni vita, dovrà dire almeno questo: ho conservato la fede, ho conservato la fraternità, l’alleanza stipulata.

Caro Fabio, ti ha preceduto nell’entrare nel regno un fratello, e tu stasera entri a vivere questa comunione in una pienezza che la comunità ha raggiunto proprio con l’esodo di Edoardo. Adesso siamo comunione piena: finché uno di noi non era morto, non eravamo una piena comunione, eravamo comunione solo tra noi di qui. Adesso invece uno di noi è nel regno, c’è una nuova dimensione nella nostra comunione, possiamo dire che la nostra comunione si è aperta alla comunione dei santi. Ecco, è in questa comunione, Fabio, che tu entri. Noi ti accogliamo con grande gioia, con profonda convinzione della tua vocazione, ti accogliamo come fratello per sempre e certamente con l’aiuto del Signore ti promettiamo che non verremo meno, che non ti tradiremo, perché sei nostro fratello fino alla morte e al di là della morte.

Mi sembra doveroso, al termine di questa nostra rilettura del vangelo, prima di accogliere la professione monastica di Fabio, dire una parola anche a sua madre che è qui in mezzo a noi. Vorrei ringraziarla perché insieme al padre di Fabio, che lo ha lasciato pochi mesi fa, hanno aiutato Fabio a crescere come uomo e come cristiano e l’hanno accompagnato fin qui all’adempimento della sua vocazione e della grazia battesimale. Voglio davvero dire un ringraziamento e invocare dal Signore le benedizioni per questo dono che loro hanno fatto al Signore ma anche alla nostra comunità.

ENZO BIANCHI